Gravures de modernité

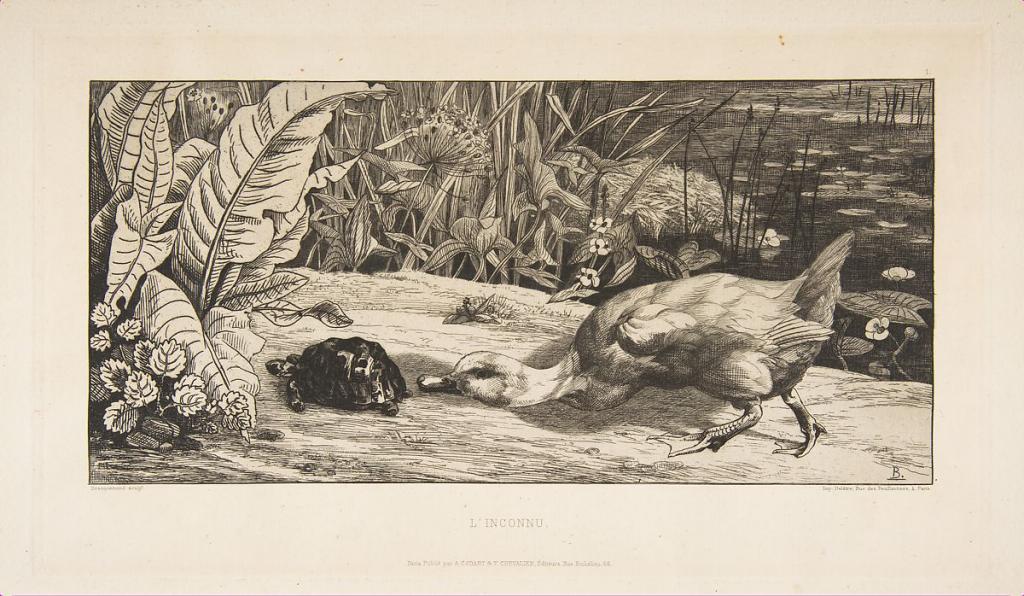

Félix Bracquemond (1833 – 1914), Imprimé par Auguste Delâtre (1822 – 1907) , Edité par la Société des Aquafortistes, L’Inconnu. La Tortue et le canard, 1862, Eau-forte, état III/III, Inv. E 2011-2137, © Musée d’art et d’histoire, Genève

C’est une technique qui apparait dès le Moyen-Âge, et devient au 16ème siècle une méthode de gravure plébiscitée et largement répandue, avant d’être abandonnée au profit d’autres formes de représentation. Mais au milieu du 20ème siècle, l’eau-forte est redécouverte, et réinventée sous la main assurée de nombreux artistes qui allient cette technique ancienne aux sujets modernes de leur époque. Présente tout au long de l’Histoire de l’Art, elle constitue une technique souvent marginale, utilisée notamment pour la reproduction d’oeuvres et rarement appréciée pour ses traits propres. Mais les artistes modernes voient en cette gravure une possibilité de créer un renouveau, et de faire de l’eau-forte non plus un art secondaire, mais un lieu de recherche artistique majeur qui devient un espace d’innovations tant au niveau technique qu’esthétique. La modernité accorde alors à l’eau-forte ses lettres de noblesse et fait de ses fruits des oeuvres à part entière, que même un certain Charles Baudelaire qualifia de moderne.

« L’eau-forte est à la mode », déclarait Charles Baudelaire dans un article paru en avril 1862. Symbole de la modernité, le poète et critique d’art adoubait alors une technique artistique presque ancestrale, faisant sa première apparition au Moyen-Âge sous les gestes des orfèvres arabes. Cette technique artistique complexe consiste en une gravure réalisée indirectement. Une plaque de cuivre est recouverte de vernis où s’enfoncent des aiguilles de différentes tailles qui créent le motif. La plaque est ensuite traitée par un acide menant au phénomène de « morsure », qui donne vie aux lignes qui seront imprimées. Malgré ce long processus de création, elle devient plus commune dès le 15ème siècle, et enfin célébrée pour sa finesse notamment dans les oeuvres d’Albrecht Dürer. Cette méthode de gravure resta néanmoins marginale, consacrée à des sujets n’étant pas considérés comme nobles, tels que les paysages. Mais l’eau-forte reste avant tout un moyen de diffuser les oeuvres majeures, qu’il s’agisse de sculptures ou de peintures. Leur reproduction est commune, et la technique complexe est largement consacrée à cet usage durant le 18ème et le 19ème siècle. Si l’eau-forte est alors présente tout au long de l’Histoire de l’Art, et très répandue pendant certaines périodes, elle fait un retour spectaculaire et en toute noblesse au coeur du 20ème siècle, alors que la modernité bat son plein. Dès 1840 les artistes redécouvrent ce médium et decident de l’utiliser pour la réalisation d’oeuvres indépendantes, ne se contenant plus de la simple reproduction. Les sujets deviennent de plus en plus variés, élargissant la technique aux portraits, et trouvant dans cette méthode élaborée une autre manière de dessiner. Mais bien plus que de simplement reprendre une technique médiévale, les jeunes artistes modernes la complexifie. Ils jouent avec l’encre et les lignes, mais travaillent également avec les différentes tonalités du papier, à la recherche de nouvelles textures, de nouvelles esthétiques. Le renouveau de l’eau-forte à la période moderne accorde alors à ses fruits le statut d’oeuvre à part entière.

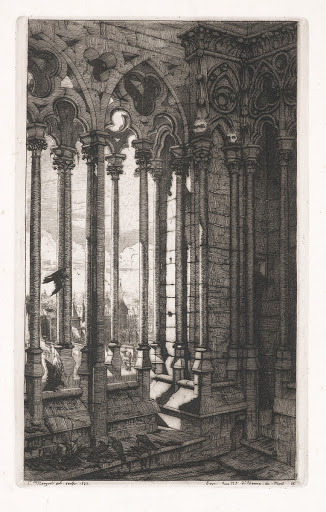

Charles Meyron (1821 – 1868), La Galerie Notre-Dame, 1853, Eau-forte et pointe sèche, état III/V, Inv. E 2004-0017, © Musée d’art et d’histoire, Genève

C’est cette période qui est mise à l’honneur dans la nouvelle exposition du Cabinet d’Arts Graphiques de Genève qui nous propose de découvrir ses chefs-d’oeuvres dont nombres sont issus de la collection du Cabinet. L’exposition est divisée en quatre thématiques, chacune venant explorer une innovation apportée par cette période. Dans la première salle, nous découvrons le concept de la ligne claire, une méthode utilisée pour réduire le réalisme de l’oeuvre. Les traits sont réduits, les détails disparaissent presque, et viennent ainsi dépasser le figuratif pour aboutir à un rendu pictural dépassant le réalisme pour servir l’effet. Dans cette première salle de l’exposition nous pourrons par exemple découvrir une oeuvre de Rodin représentant Victor Hugo en employant cette nouvelle esthétique. Dans la salle suivante, les oeuvres sont liées au thème de l’espace et de sa compréhension, notamment de l’espace moderne de la ville représenté avec une précision nouvelle grâce à l’eau-forte. En salle 3, c’est la question des nuances et effets qui est abordée, notamment à travers la représentation de paysages et des effets météorologiques et lumineux. Cette recherche aboutie à une condensation des lignes, et force donc les artistes à penser une autre technique de travail, aboutissant à des oeuvres à la précision infime et définitivement modernes. Enfin, cette nouvelle technique nous mène à la salle 4, consacrée à l’obscurité. Grâce aux progrès techniques, il est possible de réaliser des paysages nocturnes tout en gardant la lecture de l’oeuvre aisée, démontrant alors que la période moderne a définitivement su maitriser cette technique ancienne. Une exposition qui retrace un âge d’or encore peu connu de l’eau-forte, et pourtant acclamée par la figure même de la modernité, Charles Baudelaire, avec qui l’on ne peut que s’accorder.

« L’eau-forte est à la mode », 1840-1910, du 4 septembre au 13 décembre 2020, Cabinet d’Arts Graphiques du Musée d’Art et d’Histoire, Promenade du Pin 5, 1204 Genève, www.mah-geneve.ch