Symphonie lyrique à Zurich

Paavo Järvi, maître de la tension et du relâchement, accueillant le tonnerre d’applaudissements après une Résurrection menée tambour battant (c) DR

Les murs ont tremblé vendredi dernier à la Tonhalle de Zurich. Ce soir-là, un orchestre XXL est monté sur scène pour jouer la Symphonie n°2 « Résurrection » de Mahler, une œuvre majeure pour les musiciens, chanteuses lyriques et chœurs. Une soirée monumentale, mais peu spirituelle.

« Un nouvel espoir »

L’orchestre de la Tonhalle poursuite son marathon « PaavoJärvi mit Mahler », avec cette fois-ci la 2ème Symphonie. Le compositeur autrichien s’y pris à deux fois pour la composer, accaparé qu’il était par ses fonctions à l’opéra de Budapest. L’œuvre est célèbre pour son 5ème mouvement, choral, d’une profondeur spirituelle intense. Beaucoup ont en mémoire la version solaire dirigée par Leonard Bernstein dans la cathédrale d’Ely (1973). Un moment fort repris dans Maestro, film Netflix où le chef américain est campé par un Bradley Cooper en apothéose.

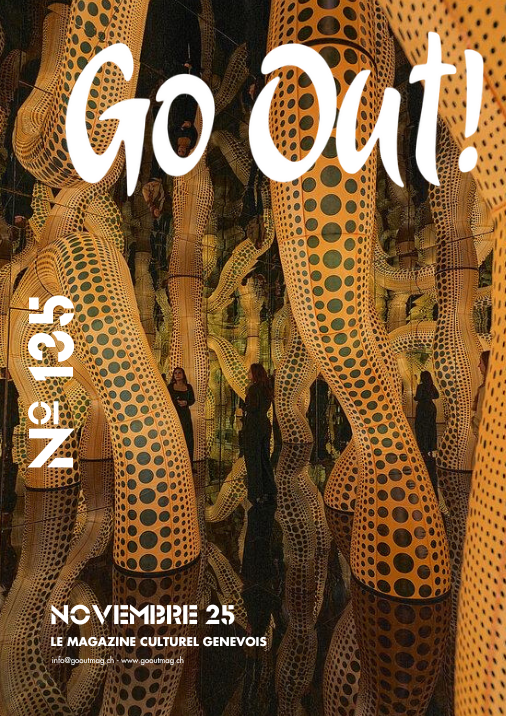

Tonhalle galvanisée : la salle entière debout, saisie par l’onde de Mahler, tandis que l’orchestre reçoit une ovation qui résonne comme un souffle collectif (c) Gaetan Bally

Orchestre rugissant

À Zurich ce soir-là, l’Orchestre de la Tonhalle a été rugissant, puissant, alerte, sous la baguette de Paavo Järvi. Le premier mouvement « Allegro maestoso » donne le ton, où piano et fortissimo se succèdent. Sans attendre, le maestro passe directement au second mouvement (Andante moderato) alors que Mahler conseillait de laisser respirer le public. Au 4ème mouvement « Urlicht », la mezzo-soprano Anna Lucia Richter chante avec autorité des vers des Knaben Wunderhorn et dialogue à merveille avec le violoniste Klaidi Sahatçi, qui livre un solo d’une grande expressivité.

Du frémissement..

Le dernier mouvement « Im Tempo des Scherzos » émerge dans une tension palpable, avec une musique mystérieuse, comme si le son venait d’ailleurs. Une idée de Mahler : un « Fernorchester », prévu dans la partition. Dans la Tonhalle, l’effet est renversant : des trompettes, cors et percussions sont cachés derrière les murs, créant une étrange sensation, presqu’insaisissable. Exposés, sans filet, trompettes et cors distillent leur morceau de bravoure qu’on savoure.

Paavo Järvi, le geste affûté, menant des cordes en pleine incandescence — un ballet de coups d’archet où chaque note semble taillée dans l’urgence (c) Gaetan Bally

Arrivent les voix, à commencer par le chœur de la ZürcherSing-Akademie, un véritable moment de recueillement, triple piano, murmure au souffle imperceptible. Suit Anna Lucia Richter qui chante dans une retenue racée, alors que la soprano Mari Eriksmoen, vue récemment à Genève en Mélisande, déploie un vibrato et un volume excessif, plus adaptée à une scène lyrique.

…à la tempête

Une bataille se livre ensuite entre les cuivres et percussions d’un côté et cordes et bois de l’autres. Ce soir-là, les seconds luttent avec les premiers. Vient ensuite l’extase, le chœur, les solistes, l’orchestre, tous ensemble, offre un moment au lyrisme intense ! Les cuivres vibrent, les percussions claquent, les cordes luttent, les bois soufflent à plein. Le rythme monte, le volume aussi, tout s’accélère, en maintenant un crescendo qui paraît ne jamais se terminer, que seule l’apothéose pourrait régler. Le concert terminé, la salle se lève et applaudit à tout rompre.

Plus lyrique que spirituel

« Pourquoi as-tu vécu ? Pourquoi as-tu souffert ? Tout cela n’est-il qu’une grande et terrible plaisanterie ? A ces questions je réponds dans le dernier mouvement » disait Mahler. Ici, on a eu le sentiment que le chef impose un rythme à marche forcée, sans laisser respirer, sans équilibrer ses pupitres, peut-être débordé par l’immense masse orchestrale.L’interprétation est lyrique plus que spirituelle, qui préfère l’effet de manche à la profondeur intérieure.

« Je ne lis jamais les journaux, cela m’agace trop » disait Mahler. Peut-être l’actuel maestro se dira la même chose en lisant ces lignes.