Sebastião Salgado: géant du noir et blanc

Portrait de Sebastião Salgado ©DR

Sebastião Salgado photographiait le monde comme on prie : avec humilité, avec feu. Chaque cliché était un témoignage, une offrande. On y sentait la poussière, la sueur, le souffle. On y entendait presque les silences, ces silences d’avant le cri ou d’après la chute. Il ne prenait pas des images, il déposait des fragments d’humanité sur la pellicule du temps. À l’heure où tout s’accélère, ses clichés restent, suspendus, comme des prières en noir et blanc. Hommage.

Il y a des regards qui perforent l’oubli. Des cadrages qui hurlent sans un bruit. Et puis, il y a Sebastião Salgado. Photographe, oui — mais aussi témoin, messager, guetteur d’ombres et de lumières. L’œil plein de silences, le cœur arrimé aux marges. Il n’a jamais eu peur d’approcher la douleur, ni de frôler la beauté là où plus personne ne posait les pieds.

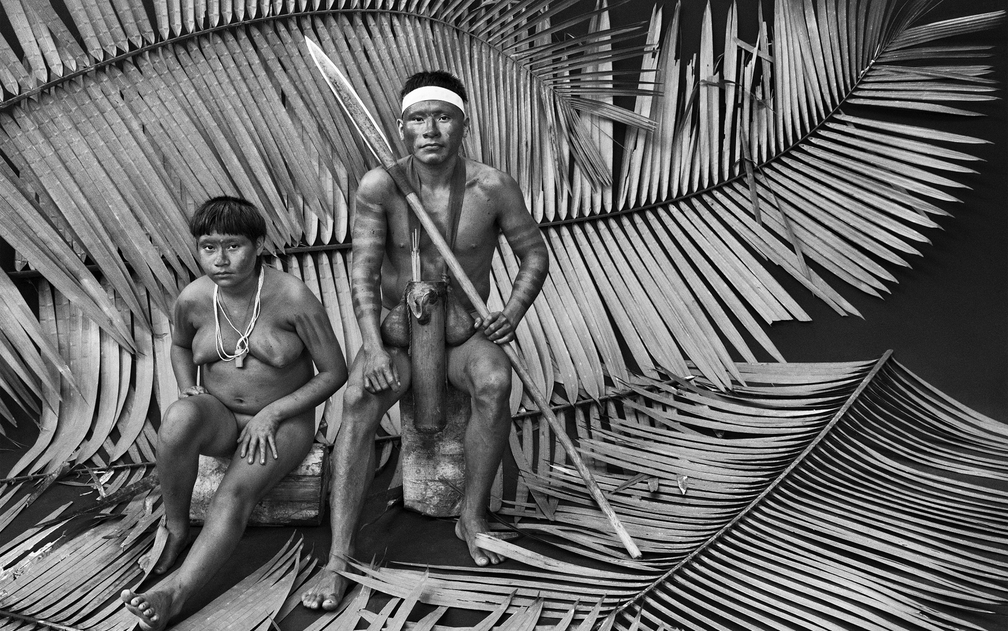

État du Mato Grosso, Brésil, 2005 ©Sebastiao Salgado

Né au Brésil en 1944, dans une ferme de l’État du Minas Gerais, il grandit au rythme des forêts, des rivières et des saisons. C’est peut-être là, dans l’épaisseur de cette nature primitive, que naît son premier choc esthétique. Mais c’est bien plus tard, en Afrique, que surgit la révélation : l’image comme langage universel. Il plaque alors une carrière d’économiste pour se consacrer à ce que d’aucuns appelleraient la photographie sociale. Lui, il préférait dire : l’humanité. Car Salgado n’a jamais « capturé ». Il a écouté, observé, attendu. Il a traversé les continents non pas en reporter, mais en pèlerin. Au Rwanda, en ex-Yougoslavie, en Amérique latine, il s’est fait passeur de récits, guetteur de dignité dans les champs de l’indicible. Dans ses clichés, tout vibre : la poussière sur la peau des mineurs, le silence qui suit un exil, la ferveur d’une foule invisible.

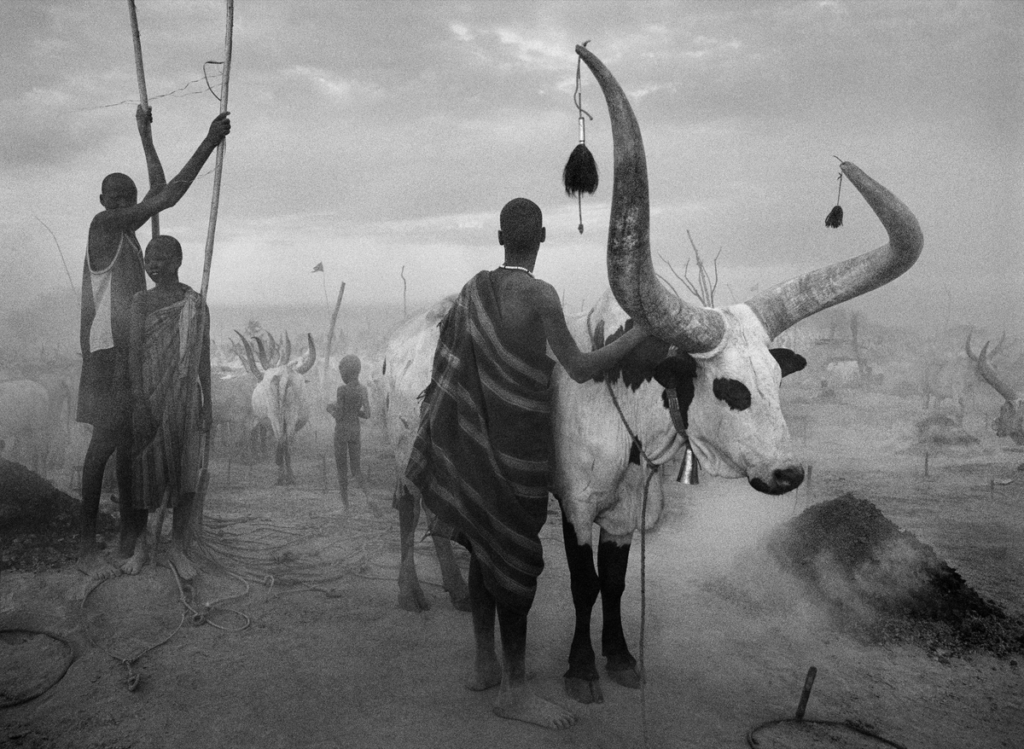

Ses projets sont des fresques. “Workers” : une épopée du labeur, de l’effort, du muscle. “Exodes” : le cri du déplacement, la prière des peuples déracinés. “Genesis” : une révérence au monde encore intact, aux paysages qui n’ont pas encore été défigurés par nos conquêtes. À chaque fois, un souffle. Une lenteur assumée. Une obsession de l’essentiel. Et toujours, ce noir et blanc, comme une signature. Pas une coquetterie esthétique, non. Un choix éthique. Le noir et blanc comme gage d’intemporalité, comme refus du sensationnel. Parce qu’avec Salgado, la douleur ne s’exhibe pas : elle se révèle. Il savait que la lumière naît de l’ombre. Que la grâce peut surgir au bord du gouffre.

Son travail, il l’a mené main dans la main avec sa complice et épouse, Lélia Wanick Salgado. Ensemble, ils ont créé l’Institut Terra, replantant des millions d’arbres dans le Minas Gerais, rendant à la terre ce que le monde leur avait donné. Car chez lui, engagement rime avec enracinement. Photographier, oui. Mais aussi guérir.

Sebastião Salgado, c’est un œil mais c’est aussi une éthique. Une manière de faire face. De ne pas détourner les yeux, même quand le réel fait mal. Il disait : « Il faut aimer les gens pour les photographier. » Et cela s’entend dans chaque image. Ce n’est pas une galerie de souffrance, c’est une cathédrale de présences. Aujourd’hui, ses œuvres sont partout. Dans les musées, les livres, les consciences. Mais plus encore, elles sont en nous. Car une image de Salgado ne se regarde pas, elle nous traverse. Elle nous interroge. Elle nous fait grandir.

Groupe de Dinkas au campement de bétail de Pagarau. Sud du Soudan, 2006 © Sebastiao Salgado

Lui qui a sillonné les frontières du monde, les géographies intimes et les lignes de faille, nous lègue une carte : celle de l’empathie radicale. Un testament d’ombres et de lumières, à lire en silence, les yeux grands ouverts.

« Antarctica », 2005. De la série Genesis ©Sebastiao Salgado